五十音表はなんで「あかさたなはまやらわ」の順で並んでいるの?

こんにちは。ライターのエポニムです。

みなさんは日本語の五十音表がなぜ「あいうえおかきくけこ……」という順で並んでいるのか、ご存じですか。

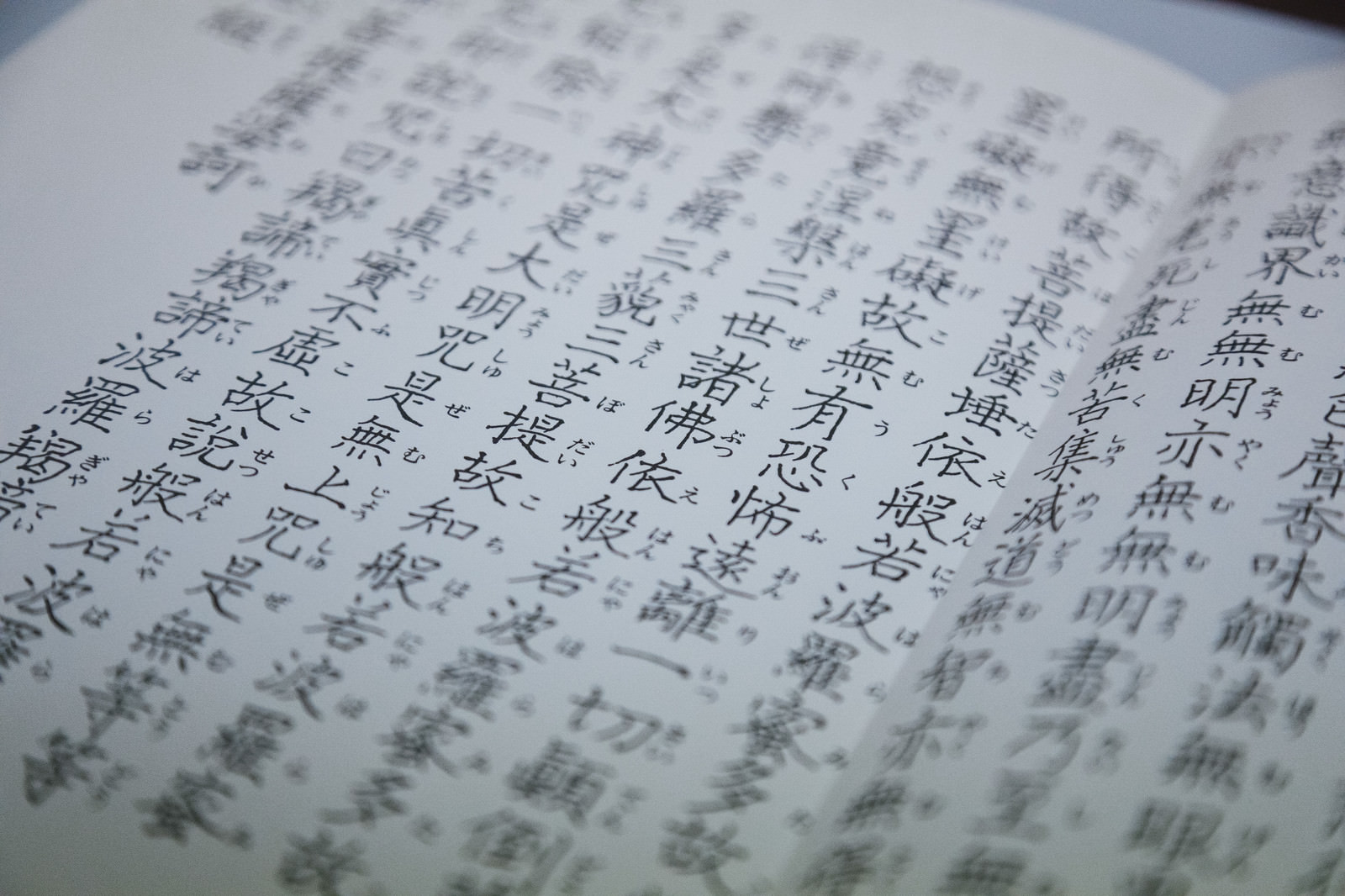

これまで、、上の画像のような五十音表を当たり前のように受け入れてきた我々ですが、実は、この表は他の言語の影響を色濃く受けているのです。

今回はそんな五十音表のルーツについて紹介していきます。

子音と母音の組み合わせ

五十音の特徴のひとつとして、子音と母音の組み合わせで表現されていることが挙げられます。五十音表では子音が同じものは縦に、母音が同じものは横に並べられています。

これは実は、中国語に由来しています。かつて中国では、漢字の発音を示すために「反切」という方法を使っていました。

反切とは、2つの漢字を組み合わせて1つの漢字の発音を表現するもので、たとえば、「外(guai)」=「五(go)」+「会(kuai)」というように、1文字目の子音と2文字目の母音を組み合わせて音を作っていたのです。

これを日本語の仮名にも応用した結果、たとえば「タ(ta)」行の「え(e)」段は「テ(te)」というようになり、現在のようなきれいな長方形の表が作られたのです。

なぜ「あかさたなはまやらわ」?

では、どうして子音は「あかさたなはまやらわ」、母音は「あいうえお」の順番に並べられているのでしょうか?

こちらは、サンスクリット語に由来しているとされています。サンスクリット語とは、古代インドで使われていた言葉で、「梵字」ともいわれます。

仏教の研究のために梵字を読む必要があった当時の僧侶は、サンスクリット語を研究する必要がありました。

そのサンスクリット語では、子音が「あかさたなはまやらわ」、母音が「あいうえお」の順に並べられていたため、日本語にもそれを応用した、ということのようです。

つまり五十音順は、中国語とサンスクリット語という2つの外国語から成立したのです。

おわりに

日本で古くから使われてきた五十音表が、2つの外国語からできているというのは意外だったのではないでしょうか。

他の言語でも面白い成り立ちをしているものはたくさんあるので、この機会に調べてみてはいかがでしょうか。